Sécheresses en Méditerranée : quels leviers d’adaptation pour l’agriculture ?

Les sécheresses et vagues de chaleur en Méditerranée poussent les agriculteurs à mettre en place des stratégies d’adaptation afin de diminuer leur vulnérabilité et assurer leurs rendements. Plusieurs options ont émergé ces dernières années reposant sur une gestion de l’offre et de la demande en eau ainsi que sur des changements de pratiques. Pour faire face à ces sécheresses, il n’existe cependant pas une solution unique mais bien un ensemble de leviers à adapter localement. La Fondation FARM propose une analyse de ces solutions et des controverses qui les entourent.

Plus de ressources en mobilisant les eaux non conventionnelles ?

Dans les pays confrontés à un fort stress hydrique, voire à des pénuries d’eau, des techniques ont émergé pour augmenter la disponibilité en eau notamment, via la mobilisation des eaux non conventionnelles[1]. Parmi elles, la désalinisation d’eau de mer et la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) se développent sur le pourtour méditerranéen depuis ces deux dernières décennies.

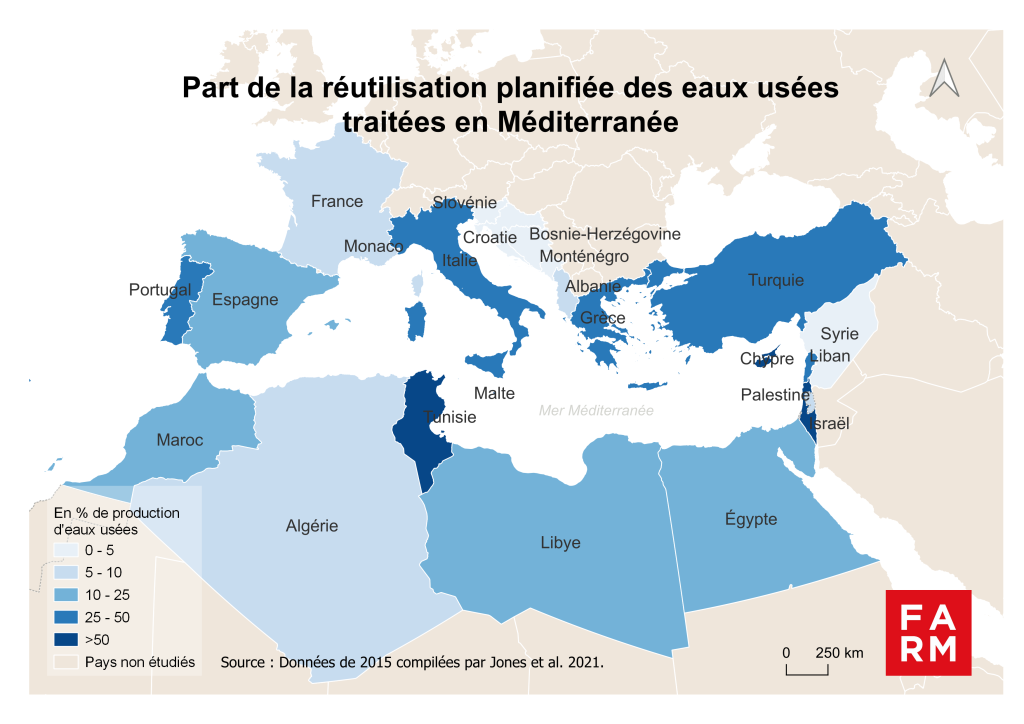

Les eaux usées sont des eaux altérées par l’activité humaine (domestique, municipale, industrielle, agricole). Elles peuvent être traitées et rejetées dans le milieu naturel aquatique, ou – de manière informelle – être directement réutilisées sans avoir été traitées. Pierre-Louis Mayaux, chercheur en politique de l’eau au CIRAD et co-auteur d’un numéro spécial de la revue Water Alternatives sur les eaux non-conventionnelles précise d’ailleurs que « la grande majorité de la réutilisation se fait encore sur des eaux usées non traitées et notamment dans des contextes arides et semi-arides ». Le terme REUT – pour réutilisation des eaux usées – renvoie donc à une utilisation formelle en sortie de station de traitement, encadrée et planifiée par l’Etat. En Méditerranée, Israël et la Tunisie sont les pionniers de la REUT. Dès les années 1960 – 1970, des stations de traitement y sont développées afin d’utiliser l’eau en agriculture pour sauver la production d’agrumes dans la région de Soukra en Tunisie[2] ou dans les cultures de légumes puis de coton en Israël[3]. En Méditerranée, la REUT se développe pour irriguer espaces verts et terrains de golf ainsi que pour des usages urbains, industriels et agricoles, voire pour recharger les nappes[4].

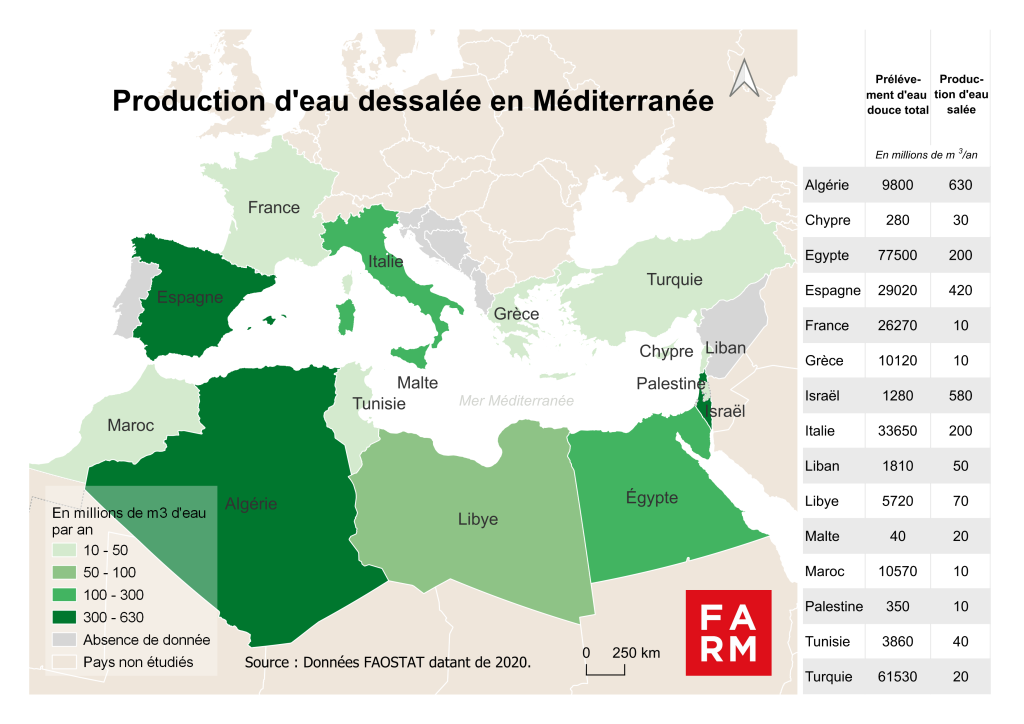

Le dessalement va permettre de traiter de l’eau de mer salée par des procédés thermiques ou d’osmose inversée afin d’obtenir une eau potable destinée à la consommation humaine, ou plus rarement, à l’irrigation. Pouvant supporter les coûts énergétiques d’une telle technologie, les premiers pays à la développer sont les pétromonarchies du Golfe et les États-Unis. Le dessalement en Méditerranée se développe fortement à partir des années 1990-2000, en particulier en Israël, en Algérie et en Espagne, comme l’indique la carte ci-après.

Cependant, ces deux technologies ne sont pas exemptes de controverses (coût, consommation énergétique et impact environnemental).

En matière de coût tout d’abord, en moyenne, en 2016, l’eau dessalée, produite avec les technologies actuelles, revenait quatre à cinq fois plus cher que l’eau de surface traitée, tout en consommant 23 fois plus d’énergie[5],[6] La REUT pour un usage agricole quant à elle est aussi plus coûteuse car elle nécessite souvent des traitements tertiaires supplémentaires. « D’énormes investissements publics sont donc nécessaires pour construire les usines de dessalement et améliorer les systèmes de traitement des eaux, mais également pour supporter les coûts d’exploitation et de fourniture d’eau au jour le jour » explique Pierre-Louis Mayaux. Ainsi, le prix de vente de l’eau issue de la REUT ne peut pas refléter son coût réel de production car les agriculteurs ne pourraient pas le couvrir. Dans le cas de Souss en Tunisie que le chercheur étudie, les prix payés par les agriculteurs ne couvrent que 2 % du coût d’exploitation. De la même manière l’eau issue du dessalement a un coût trop élevé pour être utilisé dans des productions qui ont une productivité économique de l’eau faible, comme les céréales. Dès lors, les seuls produits pour lesquels l’eau dessalée peut être envisagée sont les produits haut de gamme, le plus souvent destinés à l’exportation, comme les fruits rouges[7].

Ensuite, la forte consommation énergétique des usines de dessalement entraîne un coût climatique très important. En effet, elles sont majoritairement alimentées par des énergies fossiles. Le dessalement d’eau de mer par osmose inversée – procédé le plus répandu aujourd’hui – émet entre 0,4 et 6,7 kg CO2eq/m3 quand la REUT émet entre 0,1 et 2,4 kg CO2eq/m3[8]. Le dessalement pourrait à lui seul émettre 400 millions de tonnes de CO2 en 2050[9]] L’industrie cherche tout de même des solutions à ce problème par l’amélioration des procédés ou le recours à des énergies renouvelables[10] (solaires, géothermiques, etc.). Ces dernières ne représentaient que 1 % de l’énergie dédiée au dessalement en 2017.

Ces deux techniques ont également des impacts écologiques voire sociaux non négligeables. De son côté, le dessalement conduit à un rejet important de saumure – des eaux très chargées en sel, polluantes et parfois chaudes – en mer. Ces eaux peuvent engendrer une pollution du littoral et affecter les écosystèmes marins[11]. De leur côté, les eaux utilisées pour la REUT ne sont pas une nouvelle ressource à la différence du dessalement. Les eaux usées traitées sont parties intégrantes du cycle hydrologique puisque relâchées dans les milieux aquatiques. Lorsqu’elles n’allaient pas vers le processus de traitement, elles bénéficiaient à des écosystèmes comme les palmeraies marocaines et tunisiennes. Les projets de REUT, bien que permettant de limiter les risques sanitaires par le traitement, ne redistribuent pas l’eau traitée à ces anciens usagers informels mais à de nouveaux usagers, les privant ainsi d’une ressource indispensable. Des inégalités peuvent alors se créer dans l’allocation de la ressource.

D’après Pierre-Louis Mayaux du CIRAD, ces projets sont aussi souvent présentés comme des instruments de substitution à une ressource qui s’épuise comme les eaux souterraines. Or, aucun moyen n’est mis en place pour vérifier que les agriculteurs cessent d’utiliser leurs puits. Au lieu d’être économisées, les eaux finissent donc par se cumuler, ce qui conduit à ne pas traiter l’enjeu de sobriété.

Face à ces différents constats, il parait important de repolitiser les débats autour de ces techniques, en les présentant comme des alternatives parmi d’autres, et non pas allant de soi, sous peine de tomber dans la maladaptation[12]. En effet, les technologies de dessalement et la REUT se révèleront indispensables dans certains contextes de pénurie d’eau mais des alternatives peuvent être plus adaptées dans d’autres cas. Le chercheur cite par exemple l’utilisation de récupérateurs d’eau de pluie qui ont fait leur preuve au Brésil, avec la pose de millions de citernes dans les années 2000. Il est également possible de diriger les investissements vers une agriculture et des techniques d’irrigation moins gourmandes en eau, comme abordée dans les paragraphes suivants.

La micro-irrigation pour consommer moins d’eau ?

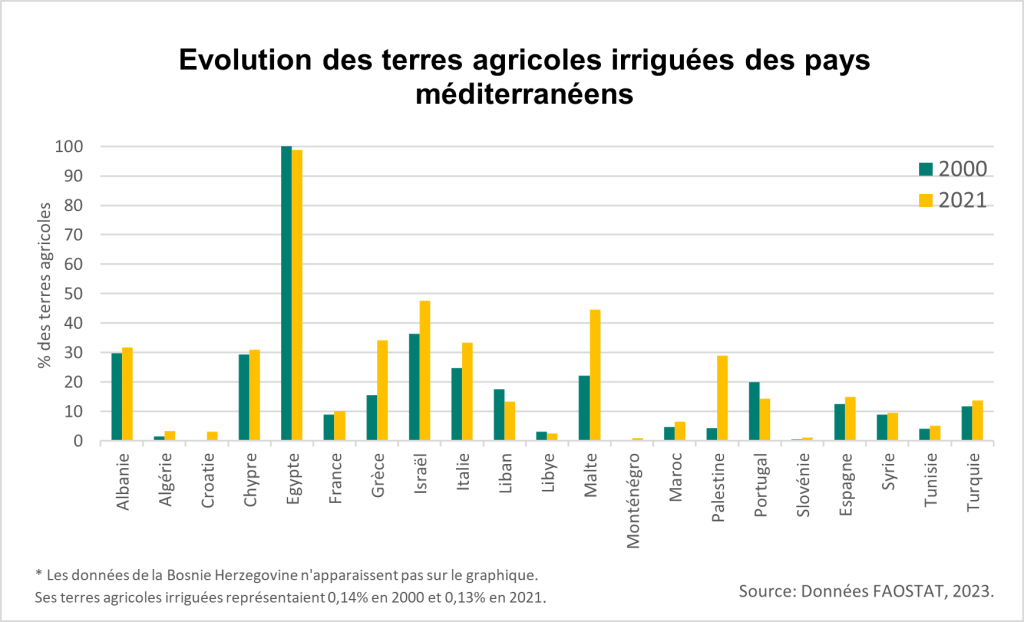

Face à la baisse des précipitations totales liée au changement climatique en Méditerranée, l’irrigation a été considérée dans la région comme une solution permettant d’assurer la production. En fonction des pays du pourtour méditerranéen, l’irrigation est plus ou moins développée, comme l’indique le graphique ci-dessous. Si l’amélioration de ces techniques peut être un levier pour limiter le stress hydrique des plantes, elles demeurent toujours soumises à un enjeu de taille, la raréfaction des ressources.

Certains programmes de développement agricole, à l’image du Plan Maroc vert (2008-2020)[13], encouragent les agriculteurs à adopter des techniques d’irrigation économes en eau. Ces agriculteurs se tournent alors davantage vers la micro-irrigation, comme le goutte-à-goutte, plutôt que vers l’irrigation par écoulement de surface. Cette dernière, également appelée irrigation gravitaire, repose sur une distribution de l’eau via des canaux sous effet de la gravité. Ali Hatimy, chargé de projet agriculture et marchés à Nitidæ et co-fondateur du site de vulgarisation Nechfate nous explique qu’« au début des années 2000, l’irrigation gravitaire était fortement critiquée pour ses inefficiences ». L’inondation de parcelles pendant un temps court entraînerait des pertes d’eau liées à une forte évaporation. De son côté, la micro-irrigation, telle que le goutte-à-goutte, consiste à emmener l’eau au pied de la plante de manière très localisée, contrôlée et selon ses besoins. En théorie, le goutte-à-goutte affiche une efficience d’irrigation (EI)[14] de plus de 90 % contre 40 à 60 % pour l’irrigation gravitaire. Sur la base de ces résultats, le Plan Maroc vert proposait des subventions pour l’achat d’équipement en goutte-à-goutte aux agriculteurs souhaitant s’y convertir.

Cependant, l’économie d’eau espérée par la conversion au goutte-à-goutte n’est pas toujours optimale. Elle peut même parfois être négative et contribuer à la surexploitation des ressources en eaux souterraines[15]. À l’échelle du bassin, « l’irrigation gravitaire permet en réalité à l’eau de se ré-infiltrer dans les nappes et d’être potentiellement réutilisée par d’autres agriculteurs, selon les contextes, ce que le goutte-à-goutte ne permet pas » explique Ali Hatimy. Les 90 % d’efficience du goutte-à-goutte seraient également à relativiser, selon l’expert, n’existant que dans un contexte parfait, avec une utilisation optimale du matériel et où l’agriculteur est correctement formé à son utilisation, ce qui n’est pas toujours le cas. En effet, selon lui, ces derniers ont une tendance à sur-irriguer volontairement en transposant cette habitude, provenant de l’irrigation gravitaire, à l’irrigation au goutte-à-goutte. Cette pratique pouvait être optimale pour de l’irrigation gravitaire car pratiquée sur un temps court, alors qu’avec le goutte-à-goutte qui se fait de manière continue, elle conduit à la sur-irrigation. Les agriculteurs peuvent également posséder du matériel défaillant ou mal entretenu, qu’ils compensent par plus d’irrigation[16],[17]] L’efficience observée du goutte-à-goutte se situerait donc plutôt entre 25 et 107 %, selon les pratiques et les cultures. En effet, d’après des études de cas menées au Maroc par Benouniche et al. (2014), l’efficience d’irrigation dépend des logiques des agriculteurs. Les auteurs prennent l’exemple des grands agriculteurs qui ont une EI entre 46 et 66 %. Ces derniers sont dans des logiques d’extension, avec une pratique et un entretien de l’irrigation peu optimaux, couplés à un certain confort hydrique, ils pratiquent donc la sur-irrigation pour assurer les rendements. De leur côté, les agriculteurs maraichers ont une EI entre 65 et 107 %. Ils entretiennent davantage le matériel, améliorent le système au fil du temps, et pratiquent une irrigation que les experts jugent économe en eau, puisque relativement plus soumise aux pénuries.

La micro-irrigation se confronte également au paradoxe de Jevons voire à l’effet rebond. La conversion au goutte-à-goutte, censé permettre d’économiser l’eau, s’accompagne d’une intensification au niveau de l’exploitation et d’une diversification voire d’une reconversion vers des cultures à plus forte valeur ajoutée, plus rémunératrices, mais également plus gourmandes en eau[18]. La notion même d’économie d’eau peut également être interprétée très différemment selon les acteurs et selon les échelles : s’agit-il de réduire les pertes, d’augmenter la productivité par m3 d’eau utilisée ou encore de diminuer les prélèvements ? Dans le cas du Plan Maroc vert par exemple, l’introduction du goutte-à-goutte a eu finalement pour objectif premier l’intensification agricole, et non l’économie d’eau. En effet, aucun compteur n’a accompagné l’installation des infrastructures de goutte-à-goutte y compris celles subventionnées. Il n’y a donc aucun moyen de s’assurer d’une baisse réelle de la consommation d’eau. Une police de l’eau effective permettant de réguler l’utilisation des ressources reste également difficilement envisageable par manque de moyens des agences de bassin[19] ou en raison des jeux d’influence existants au niveau local, et ce, dans la plupart des pays méditerranéens.

Ali Hatimy insiste tout de même sur le fait que l’irrigation au goutte-à-goutte a permis de grandes avancées au Maroc, en particulier en termes d’intensification agricole, qui n’aurait pas été possible – à cette hauteur – avec le simple usage du gravitaire. La promotion de cette technologie en Méditerranée devra cependant s’accompagner d’un volet sobriété. Comme le souligne le chercheur, l’eau est pour l’instant rarement une variable d’ajustement pour les agriculteurs ayant un accès plus ou moins illimité aux eaux souterraines via des puits, en particulier chez les grands agriculteurs. Ces derniers sont davantage contraints par le marché. En introduisant l’impératif de sobriété, les stratégies agricoles vont se complexifier, en termes de diversité de cultures par exemple.

Des espèces et variétés mieux adaptées pour diminuer les besoins en eau ?

Pour faire face aux stress hydrique et thermique sur le long terme, certains agriculteurs méditerranéens se tournent vers des espèces et des variétés plus adaptées. Ils cherchent ainsi des plantes plus tolérantes aux chaleurs et aux épisodes de sécheresse, par exemple grâce à un système racinaire profond, des cycles de cultures plus courts ou précoces, ou encore des capacités à limiter la transpiration ou à stocker l’eau. Les agriculteurs et sélectionneurs de semences peuvent ainsi introduire des espèces cultivées dans des climats arides telles que le sorgho ou réintroduire des espèces traditionnelles plus résistantes[20], parfois tombées en désuétude. L’amélioration des plantes cultivées peut également être une option pour transmettre un ou plusieurs caractères d’intérêt à une nouvelle variété. Cette sélection existe depuis le début de la domestication des plantes il y a 10 000 ans et prend aujourd’hui diverses formes (semences paysannes sélectionnées à la ferme, semences sélectionnées par des entreprises semencières, Nouvelles techniques de sélection (NBT), etc.). La Fondation FARM a consacré une série d’articles et d’interviews au secteur des semences en Afrique qui reviennent sur les leviers d’amélioration du patrimoine semencier du continent en donnant la parole à Million Belay de l’AFSA, SEMAE et Justin Rakotoarisaona de l’AFTSA.

Si l’amélioration et la sélection variétale sont un levier intéressant, « il est parfois difficile de trouver une variété économe en eau et qui soit au niveau des rendements actuels » alerte Ali Hatimy. Le chercheur précise que, dans le contexte marocain, en l’absence d’une gestion plus forte de la demande d’eau et d’une variété dont le rendement est maximal, il est peu probable que les producteurs de tomates adoptent une variété dont la productivité sera inférieure de 15 %.

Pour introduire et réintroduire de nouvelles espèces et variétés, il est indispensable de construire une réflexion à l’échelle des filières et des marchés afin de permettre une valorisation de ces nouvelles productions et de garantir des rendements et des revenus aux producteurs. La pérennisation de ces filières passe par l’existence de circuits de distribution et de transformation. Il faut également s’assurer de l’émergence d’une demande pour ces produits, passant à la fois par un intérêt nutritionnel et gustatif pour le produit et des prix raisonnables, selon la cible. Dans ce contexte, les soutiens publics, comme les subventions, peuvent s’avérer pertinents pour accompagner la filière. Des politiques alimentaires sont aussi nécessaires pour assurer la promotion de ces produits. Comme le souligne Serge Zaka, agro-climatologue : « Il faut faire évoluer en parallèle production et consommation. Si on ne change rien à la consommation, personne ne va acheter ce qui sera produit par les agriculteurs. C’est le rôle de l’État d’investir et c’est aussi le rôle des consommateurs de soutenir cette transition ». S’ajoute à cela, le rôle des industries agroalimentaires dans la valorisation et la transformation de ces produits. Il est donc indispensable de corréler politiques agricoles et politiques alimentaires.

Finalement, les trois experts en viennent à la même conclusion : l’agriculture méditerranéenne doit se transformer profondément face à la raréfaction des ressources en eau et au stress thermique. Les stratégies d’adaptation doivent à la fois encourager la sobriété dans l’usage de l’eau et garantir la production agricole. Pour cela, il sera nécessaire de mobiliser plusieurs leviers en fonction des contextes et de concilier des réflexions sur le court et le long terme. En outre, d’autres leviers d’adaptation complémentaires existent en agriculture tels que la couverture végétale des sols, la diversité végétale des cultures[21] ou l’agroforesterie. L’adaptation de l’agriculture nécessite aujourd’hui une mobilisation de l’ensemble des acteurs, des agriculteurs aux consommateurs en passant par les pouvoirs publics, tout en sélectionnant, hiérarchisant et adaptant localement la palette des leviers existants. Cela passera par un large débat politique qui « doit permettre de mettre en lumière les différents choix, de les discuter collectivement et de délibérer sur les options à mettre en œuvre » conclut Pierre-Louis Mayaux.

[1] Cette notion peut également intégrer des eaux issues de la récupération des eaux de pluie, du brouillard, du transports d’icebergs etc. (Williams et al. 2023)

[2] Hamdane. 2021. Développement et gestion de l’irrigation en Tunisie.

[3] Juanico. 2008. Israel as a case study – Wasterwater Reclamation and Reuse.

[4] Condom et al. 2012. La réutilisation des eaux usées traitées en Méditerranée: retour d’expériences et aide à l’élaboration de projets.

[5] World Bank. 2016. High and Dry: Climate Change, Water, and the Economy.

[6] De Waal et al. 2023. The Economics of Water Scarcity in the MENA: Institutional Solutions.

[7] De Waal et al. 2023. The Economics of Water Scarcity in the MENA: Institutional Solutions.

[8] Carnejo et al. 2014. “Carbon footprint of water reuse and desalination: review of emissions and tools”.

[9] Eyl-Mazzega et Cassignol. 2022. “Géopolitique du dessalement d’eau de mer”. Étude de l’Ifri.

[10] Bundschuh et al. 2021. “State-of-the-art of renewable energy sources used in water desalination”.

[11] Jones et al. 2019. “The state of desalination and brine production: A global outlook”.

[12] Pierre-Louis Mayaux définit ici la maladaptation comme « toute mesure qui réduit la capacité d’adaptation d’une collectivité dans le futur ». Cette notion est en débat.

[13] Nechfate propose une analyse des politiques d’économie d’eau au Maroc dans le cadre du Plan Maroc vert.

[14] L’efficience d’irrigation (EI) est le rapport entre besoins de la plante et dose d’irrigation. Plus EI est faible, plus les pertes d’eau sont importantes. (Benouniche et al. 2014).

[15] FAO. 2017. Does improved irrigation technology save water? A review of the evidence.

[16] Gontard. 2020. “La recherche de l’efficience maximum de l’eau, un objectif à ne pas déconnecter d’une vision intégrée du système de production“.

[17] Benouniche, Kuper et Hammani. 2014. “Mener le goutte-à-goutte à l’économie d’eau : ambition réaliste ou poursuite d’une chimère ?”

[18] Molle et Tanouti. 2017. “La micro-irrigation et les ressources en eau au Maroc : un coûteux malentendu“.

[19] Banque mondiale. 2022. Rapport Climat et Développement.

[20] Bonjean, Monneveux et Zaharieva. 2019. Les blés des oasis sahariennes : des ressources génétiques de première importance pour affronter le changement climatique.

[21] Thuillet et Vigouroux. 2021. Biodiversité et adaptation des cultures face au changement climatique dans les Pays du Sud.