L’Afrique et le Covid-19 : grandeur et misère des « Déclarations »

Se soigner et se nourrir : la pandémie de Covid-19 a remis au premier plan ces deux fonctions vitales et renforcé nos attentes quant au rôle protecteur de l’Etat. Interpellé, celui-ci réagit : par des mots, autant que par des actes, il cherche à convaincre la population de sa capacité à gérer l’urgence, mobiliser les énergies, dessiner une sortie de crise. Ce scénario est universel, mais il a une tonalité particulière en Afrique, où les gouvernements, avec l’appui des organisations internationales, multiplient depuis des décennies déclarations et engagements de grande envergure, censés faire advenir un futur meilleur.

Malabo sur l’agriculture

Dans la « Déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation accélérées de l’agriculture en Afrique pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie », adoptée en juin 2014 en Guinée équatoriale, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine ont pris sept engagements spécifiques, à l’horizon 2025, dans le but de réduire la pauvreté et la faim[1]. Or, c’est peu dire que les progrès sont lents. Selon le dernier rapport d’évaluation, rendu public en février, seuls 4 pays – le Ghana, le Mali, le Maroc et le Rwanda -, sur les 49 ayant répondu à l’enquête, ont obtenu la note requise pour être considérés comme « en bonne voie » d’atteindre ces objectifs. Tel est le résultat qui ressort d’une batterie d’indicateurs sur la croissance de la production agricole, les investissements dans l’agriculture, la part des échanges régionaux et bien d’autres critères[2].

L’engagement le plus emblématique – consacrer à l’agriculture au moins 10 % du budget de l’Etat – n’est respecté que par 4 pays : Burkina Faso, Burundi, Mali et Rwanda. La part des dépenses publiques dédiée à ce secteur, sur le continent, est en moyenne de 3 %, alors qu’il emploie plus de la moitié de la population active.

Abuja sur la santé

Il est curieux que dans le désastre sanitaire actuel, la Déclaration d’Abuja soit peu citée. Peut-être parce que, là encore, la promesse est loin d’être tenue.

En avril 1981, lors d’un sommet organisé dans la capitale fédérale du Nigeria, les gouvernements africains se sont engagés à allouer au moins 15 % de leurs budgets annuels pour « l’amélioration du secteur de la santé », afin de lutter contre « le VIH/sida, la tuberculose et autres maladies infectieuses connexes ». Un tiers de siècle plus tard, en 2015, seuls Madagascar et le Soudan, sur les 52 pays ayant fourni des statistiques, atteignent ce seuil de 15 %. Quant aux recommandations d’une commission de haut niveau de l’OMS, fixant pour les dépenses publiques de santé un montant minimum de 86,3 dollars par habitant et de 5 % du produit intérieur brut (PIB), elles n’ont été suivies d’effet que dans 11 pays, pour le premier indicateur, et 2 pays pour le second[3].

Il serait bien sûr réducteur de se cantonner aux indicateurs définis par les Déclarations de Malabo et d’Abuja pour évaluer l’efficacité des politiques suivies en matière d’agriculture et de santé : en gommant tout aspect qualitatif, ils masquent les indéniables progrès accomplis dans ces domaines. De même faudrait-il s’interroger, au-delà des données moyennes, sur les résultats obtenus selon l’âge, le sexe, l’activité professionnelle ou le niveau de revenu des différentes catégories de la population. Nous nous bornons ici à constater l’échec des stratégies mises en œuvre par rapport aux indicateurs fixés par les stratèges eux-mêmes.

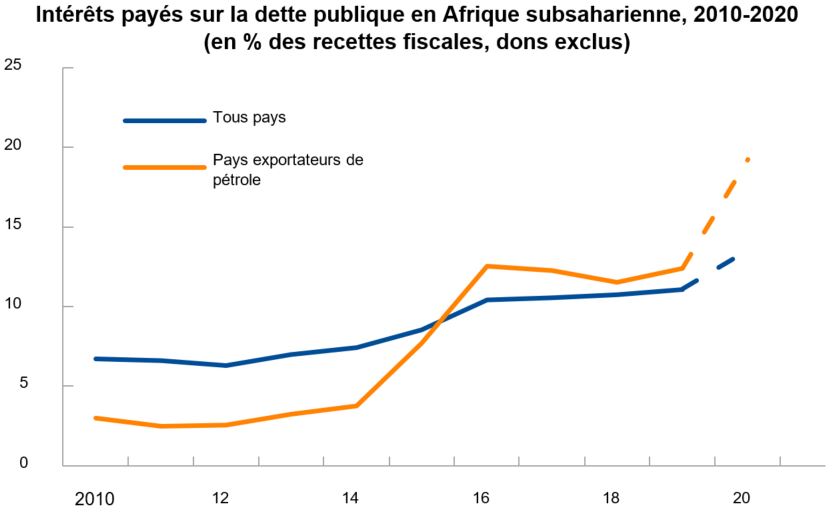

Pourquoi cet échec ? Les réponses sont multiples mais un facteur émerge : le poids de la dette. L’explication est partielle, car l’endettement public des pays d’Afrique subsaharienne africains a fortement diminué pendant les années 2000. Mais il est ensuite reparti à la hausse, passant de 33 % sur la période 2010-16 à 56 % prévus en 2020. En conséquence, le montant des intérêts versés, rapporté aux recettes fiscales, a pratiquement doublé depuis 2010 (graphique). Ainsi les pays africains dépensent-ils beaucoup plus pour rembourser leurs créanciers que pour renforcer leur système de santé[4].

Cependant, le poids de la dette s’inscrit dans un contexte structurel, caractérisé en Afrique par l’insuffisance des capacités d’offre de biens et services et la spécialisation des économies dans les exportations de produits de base à faible valeur ajoutée. Il est, en termes relatifs, bien moindre que dans les pays riches[5]. Le continent manque cruellement des infrastructures (routes, énergie, eau…) indispensables pour accélérer sa croissance et répondre au boom de la demande, nourri par l’expansion démographique et la montée des classes moyennes. Face aux effets dévastateurs de la pandémie, des voix s’élèvent pour que l’Afrique se libère des contraintes de l’austérité budgétaire et lance d’ambitieux programmes d’investissements[6], revoie son insertion dans le commerce international et s’attèle à définir un « paradigme endogène de développement »[7], plus équitable et durable, délié des prescriptions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Les institutions de Bretton Woods semblent toutefois lâcher du lest face aux réalités, et elles seront de toute façon en première ligne pour faciliter la sortie de la récession, eu égard à l’endettement colossal des habituels pays donateurs, même si ceux-ci ont un rôle clé à jouer en réduisant voire en effaçant la dette des pays africains.

Une chose est sûre, il faut rompre le cercle vicieux selon lequel des économies faiblement productives ne peuvent financer que des dépenses publiques limitées, qui brident elles-mêmes le potentiel de croissance alors que les besoins – économiques, sociaux, environnementaux, sécuritaires… – sont énormes et ne cessent d’augmenter. C’est l’une des raisons majeures pour lesquelles, en Afrique, la part des recettes fiscales dans le PIB est moitié moindre, en moyenne, que dans les pays de l’OCDE[8]. Ce n’est certes pas la seule explication[9] et la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) risque d’aggraver la situation à court terme[10]. Mais si les grandes déclarations sur l’agriculture et la santé ratent leurs objectifs, c’est bien d’abord parce que, faute d’une richesse produite insuffisante, les Etats peinent à dégager les ressources nécessaires. Dès lors, leur parole reste lettre morte.

[1] Les sept engagements de la Déclaration de Malabo sont : (i) le réengagement en faveur des principes et des valeurs du processus du PDDAA (Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine) ; (ii) le renforcement du financement des investissements dans l’agriculture ; (iii) l’éradication de la faim en Afrique d’ici 2025 ; (iv) la réduction de moitié de la pauvreté d’ici 2025, grâce à la croissance et à la transformation agricoles inclusives ; (v) la stimulation du commerce intra-africain des produits de base agricoles et des services connexes ; (vi) le renforcement de la résilience des moyens de subsistance et des systèmes de production au changement climatique et aux autres risques connexes ; et (vii) le renforcement de la responsabilité mutuelle sur les actions et les résultats. Source : Biennial report to the AU Assembly on implementing the June 2014 Malabo Declaration, The 2nd Report to the February 2020 Assembly.

[2] Abdoul Fattath Tapsoba, « Si loin de Malabo », Blog FARM, 23 mars 2020, https://fondation-farm.org/si-loin-de-malabo/

[3] Source : Union africaine, Tableau de bord de l’Afrique sur les financements nationaux pour la santé, 2018.

[4] En 2019, le montant des intérêts versés sur la dette publique équivalait à deux fois le budget de la santé au Nigeria et trois fois au Kenya. Source : « African economies are spending up to five times their health bugdgets on debt repayments », Quartz Africa, 30 April 2020.

[5] En 2019, l’endettement public des Etats membres de l’Union européenne s’élevait en moyenne à 79 % du PIB contre 50 % en Afrique subsaharienne.

[6] « Pour amortir le choc du coronavirus, les pays de l’OCDE sont en train d’annoncer qu’ils vont s’affranchir des règles qui prévalent en matière de déficits ou d’endettement. Il faut que les États africains procèdent de la même façon et qu’on les laisse faire. Il faut être lucide : de toute façon, ce sera très difficile pour eux. » (Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, dans Jeune Afrique, 26 mars 2020).

[7] Kako Nubukpo, « Après le coronavirus, une autre Afrique est possible et ce n’est pas une utopie », Le Monde Afrique, 4 avril 2020.

[8] En 2017, les impôts, taxes et cotisations sociales représentaient en moyenne 17 % du PIB dans les 26 pays d’Afrique étudiés contre 34 % dans l’OCDE. Source : « Statistiques des recettes publiques en Afrique 2019 », OCDE/ATAF/CUA.

[9] L’étroitesse de la base fiscale en Afrique tient aussi, entre autres raisons, à l’importance du secteur informel, à la prévalence de la pauvreté et à l’optimisation fiscale pratiquée par les gros contribuables, qui leur permet d’échapper légalement à l’impôt. Selon le dernier rapport sur « Les Perspectives fiscales en Afrique », publié en novembre 2019 par le Forum sur l’administration fiscale en Afrique, « les gros contribuables appartiennent généralement à des multinationales qui pratiquent largement l’optimisation fiscale, privant ainsi les États de revenus substantiels ». A ces facteurs s’ajoute la fraude fiscale.

[10] Les taxes sur les échanges, c’est-à-dire essentiellement les droits de douane, représentent en moyenne 12 % des recettes fiscales dans les 26 pays africains étudiés (voir note 8). Leur suppression devrait être compensée par l’augmentation des impôts et taxes due au surcroît d’activité économique généré par la ZLECAF, mais elle risque de poser, à court terme, de redoutables problèmes budgétaires aux pays les plus pauvres. D’où l’importance des mécanismes proposés dans l’accord portant création de la ZLECAF pour faciliter la transition des pays vulnérables vers le nouveau système.