La dépendance alimentaire de l’Afrique : entre inquiétude et alarmisme

Contrairement à une opinion largement répandue, la dépendance de l’Afrique subsaharienne aux importations de produits alimentaires est relativement modeste : de l’ordre de 15 à 20 % de la consommation. Elle pourrait s’accroître dans les prochaines décennies. Mais une fixation excessive sur cet indicateur risque d’occulter les défis majeurs posés à l’agriculture et aux politiques publiques : augmenter la productivité du travail agricole, en particulier pour les petits producteurs, de manière soutenable pour l’environnement ; et développer la transformation des denrées, pour répondre à la demande urbaine et créer des emplois.

L’image d’une Afrique incapable de se nourrir est profondément ancrée dans l’imaginaire non seulement des Occidentaux, mais également de beaucoup d’Africains. Elle imprègne les discours jusqu’à distordre la réalité, en noircissant à l’excès un tableau qui, en l’état, suscite pourtant des inquiétudes légitimes. Dans une note récente rédigée pour l’association Sol[1], Jacques Berthelot accuse la Cnuced (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) de « propage[r] le mythe d’une énorme dépendance alimentaire de l’Afrique », un responsable de cette organisation ayant affirmé, le 11 août 2020, que « de 2016 à 2018, l’Afrique a importé environ 85 % de son alimentation de l’extérieur du continent, ce qui a conduit à une facture annuelle d’importation alimentaire de 35 milliards de dollars, qui devrait atteindre 110 milliards de dollars d’ici 2025 ». La déclaration de ce responsable, publiée sur les sites web de l’Ocde et de la Cnuced, a rapidement circulé dans le monde entier.

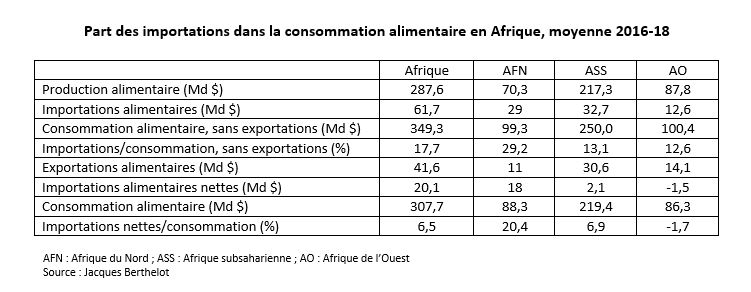

Au terme d’une analyse minutieuse, J. Berthelot rectifie les chiffres. Selon ses estimations, sur la période 2016-18, la part des importations extra-africaines dans la valeur de la consommation alimentaire du continent était d’environ 18 % si l’on ne tient pas compte des exportations (composées essentiellement de produits peu consommés localement, comme le cacao) et de 6 % si l’on intègre celles-ci dans le calcul (autrement dit, si l’on raisonne en termes d’importations nettes). Pour l’Afrique du Nord, les parts correspondantes sont respectivement de 29 % et 20 % ; pour l’Afrique subsaharienne, de 13 % et 7 %. L’Afrique de l’Ouest serait même excédentaire, grâce en particulier aux exportations de cacao. Au total, on est loin des 85 % évoqués plus haut[2], même si la situation est très variable selon les pays et les produits[3] (tableau).

Ces estimations sont cohérentes avec celles issues d’autres calculs, exprimant la quantité de chaque denrée en équivalent calories alimentaires[4]. En outre, note Nicolas Bricas, socio-économiste au Cirad, « quand on part des enquêtes de consommation des ménages, on se rend compte que leurs dépenses alimentaires sont très majoritairement consacrées à l’achat de produits locaux », même si l’Afrique importe effectivement des céréales, de la poudre de lait et de l’huile pour nourrir ses villes[5].

Encore faut-il mettre ces données en perspective. S’il est exact que l’Afrique a réalisé des performances remarquables en matière de production agricole ces dernières décennies, il est non moins vrai que la production par tête a stagné, voire régressé. Et si les importations restent relativement faibles, c’est en grande partie à cause de la prévalence de la pauvreté, qui limite la consommation des ménages. A la veille de la pandémie de Covid-19, près d’un cinquième de la population de la région (y compris l’Afrique du Nord) était sous-alimentée ; la moitié d’entre elle souffrait d’une insécurité alimentaire « modérée ou grave », selon les normes de la FAO. La crise sanitaire a aggravé la situation. Qu’en sera-t-il demain, avec l’explosion de la demande liée à la croissance démographique, l’impact négatif du changement climatique sur les rendements, la nécessité de préserver savanes et forêts pour atténuer ce changement et protéger la biodiversité : l’Afrique ne devra-t-elle pas compter davantage sur les marchés mondiaux pour manger à sa faim ?

Pour éviter une dépendance excessive aux importations alimentaires, le continent doit relever deux défis. D’abord améliorer la productivité du travail agricole, dont le faible niveau enferme les petits producteurs dans une inextricable pauvreté. Enjeu énorme, qui se heurte à deux écueils : accroître les rendements de manière soutenable pour l’environnement, en adoptant de nouveaux modes de production plus agroécologiques mais moins efficaces à court terme[6] ; augmenter la surface disponible par actif agricole, malgré la hausse de la densité de population rurale qui freine l’agrandissement des fermes. Ensuite, développer la transformation des denrées agricoles. Au-delà de la production, en effet, c’est la transformation des produits agricoles qui permettra de créer de la valeur, en répondant à la mutation qualitative de la demande due à l’urbanisation, et de générer les emplois dont l’Afrique a tant besoin. Si les filières agricoles africaines relèvent ces deux défis, nul doute qu’elles seront capables d’affronter avec succès la concurrence des produits importés. A condition, bien sûr, d’être accompagnées par d’ambitieuses politiques publiques, au plan budgétaire comme en matière de protection aux frontières. C’est là où le bât blesse.

[1] Selon une étude de l’Inrae pour Pluriagri, le ratio importations/consommation alimentaire, en équivalent calories, en Afrique subsaharienne était en moyenne de 18 % en 2010. Ce chiffre est à comparer aux 15 % obtenus, selon le même mode de calcul, avec les chiffres de J. Berthelot sur la période 2016-18 (voir note 2).

[2] « ‘On dit que l’Afrique est nourrie par les importations, comme si elle ne parvenait pas à se nourrir elle-même… ‘ (Nicolas Bricas) », agence ecofin, 18 décembre 2020.

[3] Selon les données disponibles, « l’agroécologie ne permettrait pas d’atteindre des rendements équivalents à ceux de l’agriculture intensive de type ‘révolution verte’, mais elle contribuerait cependant à les améliorer nettement », comparativement aux « pratiques culturales classiques en Afrique de l’Ouest, c’est-à-dire avec un très faible niveau d’intrants de synthèse ». Source : Philippe Roudier et Djiby Dia, « Une troisième voie pour l’agriculture africaine ? Le cas de l’agroécologie au Sénégal », in Agence française de développement, L’économie africaine 2021, La Découverte, 2021.

[4] Note consultable prochainement sur le site https://www.sol-asso.fr/analyses-politiques-agricoles-jacques-berthelot-2021/

[5] Le constat reste valable si l’on considère le ratio des importations à la consommation alimentaire, en définissant la consommation comme la somme de la production et des importations nettes. Selon nos estimations, sur la période 2016-2018, la valeur de ce ratio est de 33 % pour l’Afrique du Nord et 15 % pour l’Afrique subsaharienne.

[6] Comme on l’a vu lors de la flambée des cours en 2008, les risques liés à la dépendance aux marchés internationaux sont particulièrement aigus pour les denrées les plus consommées : céréales, produits laitiers, etc. Cependant, selon J. Berthelot, la part des importations dans la consommation africaine des principales denrées énergétiques, à savoir les céréales et le groupe racine-tubercules-plantains, en équivalent calories, atteint à peine 12 % (44 % en Afrique du Nord et 6 % en Afrique subsaharienne) sur la période 2016-18.